怎样在写字楼办公环境下通过个性化座位系统增强团队协作

更新日期:

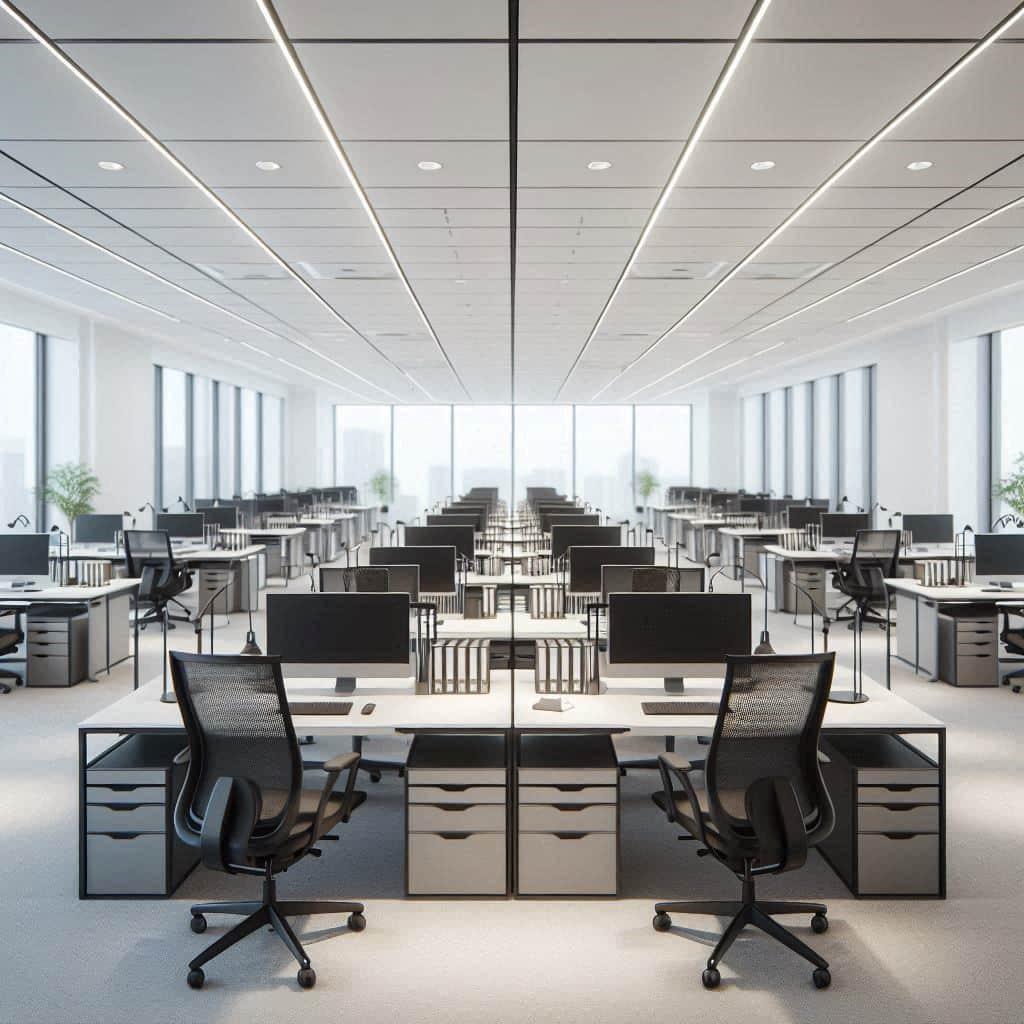

在现代办公环境中,团队协作的效率往往受到空间布局的直接影响。传统的固定工位模式虽然便于管理,却可能限制员工的互动与创意交流。而通过引入个性化座位系统,企业可以打破物理隔阂,激发团队活力,从而提升整体协作水平。

个性化座位系统的核心理念是灵活性。与固定工位不同,这种系统允许员工根据项目需求或工作性质自由选择座位。例如,设计团队可以集中在采光良好的区域,而需要频繁沟通的跨部门小组则能选择开放式协作区。在第一大道这样的现代化办公楼中,许多企业已开始尝试这种模式,通过智能预约工具实现座位的动态分配,既节省空间资源,又促进自发性交流。

这种系统的另一优势在于它能适配不同工作场景。员工可能上午需要专注完成独立任务,下午则参与头脑风暴会议。通过划分静音区、讨论区和休闲区,个性化座位系统为每种场景提供匹配的环境。研究表明,当员工拥有选择权时,其工作满意度和参与度会显著提升,而这两者正是高效协作的基础。

技术支撑是实现这一系统的关键。许多企业采用数字化管理平台,员工可通过手机应用实时查看可用座位、预约工位或标记偏好区域。部分系统还会分析团队协作数据,例如高频互动成员的座位距离,进而优化空间布局。这种数据驱动的调整方式,能够持续改善团队协作的动态需求。

个性化座位系统还能强化企业文化的渗透。通过设计主题工位或轮换展示员工创意作品,办公空间转变为团队文化的载体。例如,某科技公司每周设置“创新角”,由不同部门布置特色座位,既展示项目成果,也鼓励跨团队学习。这种设计无形中缩短了成员间的心理距离。

当然,推行此类系统需注意平衡灵活性与秩序。过度自由可能导致混乱,因此需制定基本规则,例如核心会议时段保留协作区座位、定期清理闲置物品等。同时,管理者应通过调研收集反馈,确保系统真正服务于团队需求,而非流于形式。

从长远来看,个性化座位系统不仅是空间管理的升级,更是对工作方式的重新定义。它赋予员工更多自主权,同时通过环境设计自然引导协作行为。对于追求创新与效率的企业而言,这种动态化的办公模式将成为提升团队凝聚力的有效工具。